日前,我校“长江口及邻近海域海洋生物与生态野外实践基地”2014年联合野外实习活动落下帷幕,来自厦门大学海洋与地球学院、中国海洋大学海洋环境学院和我校海洋科学与技术学院的111名学生和42名老师参加了为期15天的联合野外实习活动。

“长江口及邻近海域海洋生物与生态野外实践基地”是国家自然科学基金委员会于2013年设立的国内首个以海洋学科为主题的野外实践基地,我校作为基地的建设单位和联合实习集结地,在今年年初就开始了联合实习的筹备工作,在厦门大学、中国海洋大学的指导和帮助下,基地完成了浙江省财政厅实习基地建设项目的招标,购置了先进的调查设备,讨论制定了实习方案,编制了基地指南和实习手册,为三校联合实习奠定了良好的基础。

7月14日基地举行了简短而隆重的实习动员大会,首先教务处副处长王健鑫代表基地对远道而来的两校师生表示热烈的欢迎,其后厦门大学郑爱榕教授和中国海洋大学吴克俭教授分别代表各自学校对实习学生提出具体要求和殷切期望,最后我校虞聪达副校长宣布三校联合野外实习正式启动。

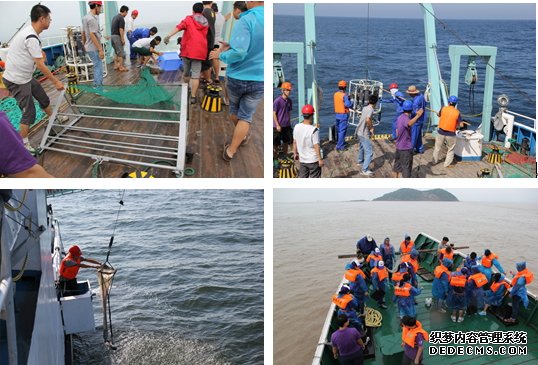

随后三校师生围绕海洋生物与生态综合调查,潮间带及近岸区域调查,海洋生物多样性调查这三部分内容,有条不紊的开展联合实习活动。在为期4天的海洋生物多样性调查实习中,同学们对舟山主要渔获物集市进行了海洋生物采样和调查,乘船到岱山附近海域实地了解和操作了蟹笼、定置小张网、近岸小围网和漂游生物网的作业方式,在生物实验教学中心和海洋生物标本馆进行了样品的鉴定和测量,大家分工协作,在短时间内完成了样品数据和图片的整理和分析,制作了高质量的小组汇报PPT材料,各组同学和老师围绕着东海渔场生物多样性、种群数量和结构变迁、物种保护与生态修复等问题展开了激烈的讨论,取得了非常好的教学效果。在为期4天的潮间带及近岸区域调查实习中,师生们奔赴金塘大鹏岛、普陀白沙岛进行了泥相、沙相和岩礁相的生物与环境调查,对低潮、中潮和高潮不同断面进行了采样和测定。最后三校师生分四批乘坐我校“浙海科1号”科考船,对长江口及邻近海域的10个站点进行了大面站和连续站的水文、环境和生物综合海上调查,学生们发扬不畏艰难、勇于拼搏的精神,克服了晕船等种种困难,掌握了ADCP、CTD、玫瑰采水器、采泥器、浮游生物网、阿氏拖网等海洋调查仪器的规范操作方法,采集了大量的海水、沉积物样品及物理海洋参数,开展了底栖生物、浮游生物、微生物的专项实验,取得了大量的海洋生物与生态原始数据。

实习期间,同学们还参加了我校海岛野外生存拓展训练,增进了三校学生的沟通交流,锻炼了团队协作意识和海上生存基本技能。

本次联合海上野外实习的成功举行为三校的教师和学生提供了一个良好的学习、交流和合作平台,是我校加强校际协同培养、共建共享实习基地,创新海洋人才培养模式、提高学生实践能力的一项重要举措。通过联合实习,不仅实现了海洋学科的交叉渗透,培养了学生综合分析解决问题的能力,提升了学生的野外实践能力和创新意识,同时对于扩大我校海洋学科专业的影响力、推进教师学术交流和合作有着积极的促进作用,相关研究结果还可为舟山群岛新区海洋生态文明建设提供借鉴和参考。