海洋科学与技术学院刘炳舰等近期在分子生态领域顶级期刊《MolecularEcology》发表题为“Chromosome-level genome assembly and population genomicanalysis reveal evolution and local adaptation in commonhairfin anchovy (Setipinna tenuifilis)”的研究论文,首次成功破译了黄鲫的全基因组序列,构建了首个黄鲫高质量染色体图谱,揭示了黄鲫基因组适应性演化的特点;通过群体遗传学分析区分了中国沿海地区三个不同的黄鲫遗传分支;明确了环境因子特别是温度对黄鲫遗传变异空间模式的驱动作用。

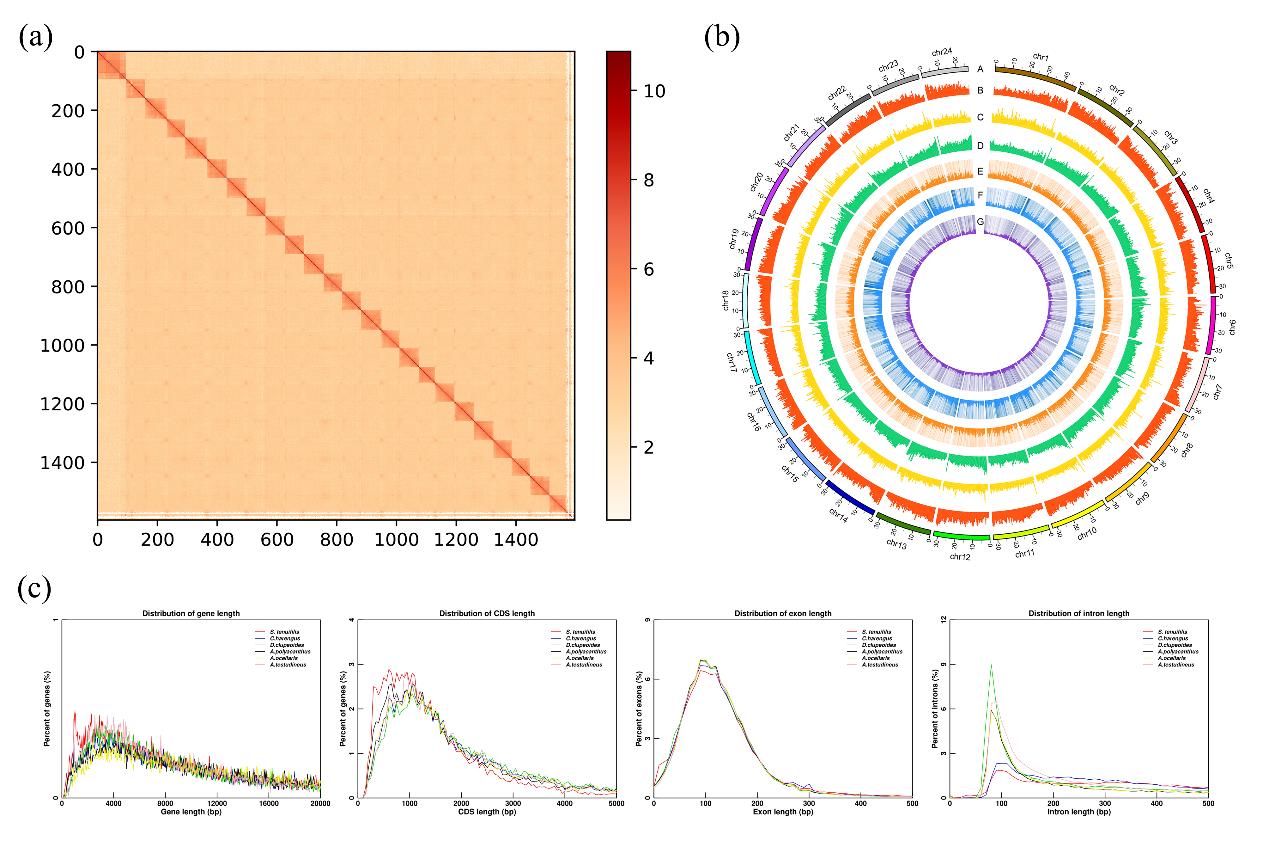

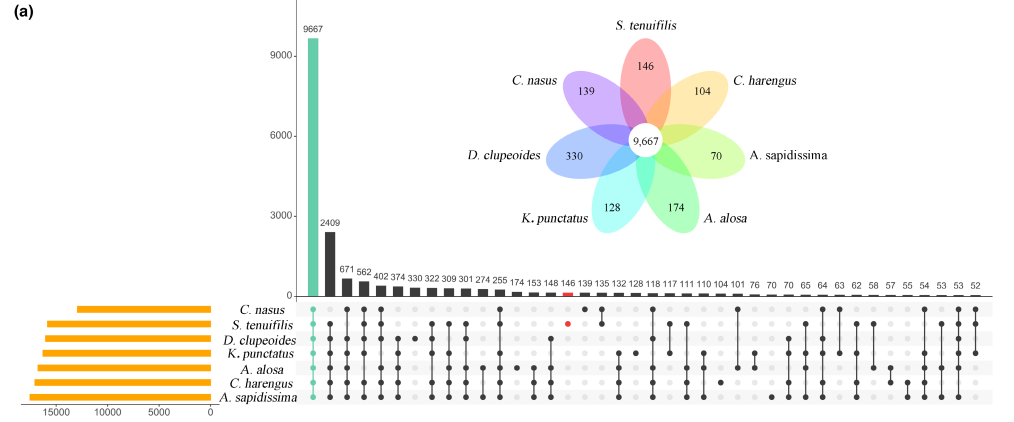

本研究利用Illumina、Pac-Bio和Hi-C技术将黄鲫基因组的contig序列锚定到24条染色体上,组装得到的黄鲫基因组大小为798.38 Mb,其中contig N50和scaffold N50分别为1.43 Mb和32.42 Mb。通过对包括黄鲫在内的15个物种进行比较基因组分析,确定了黄鲫的系统进化位置,显示黄鲫与刀鲚(Coilia nasus)的亲缘关系最近,分歧时间大约在56.1个百万年前,鳀科与鲱科鱼类大约在108.9个百万年前开始分化。通过基因家族扩张收缩分析,发现黄鲫基因组中显著扩张基因家族有171个,显著收缩基因家族有29个;另外与其他鲱形目鱼类相比,黄鲫基因组特有基因家族有146个。显著扩张和特有基因家族都在与免疫系统相关的通路中显著富集。黄鲫与近缘物种的染色体基因组共线性分析表明鲱形目鱼类在演化过程中发生了染色体融合或断裂事件,同时也发现了大量的染色体内和染色体间重排。

图一、黄鲫基因组组装和注释结果

图二、黄鲫及鲱形目鱼种系统发育关系、分化时间、基因家族的扩张和收缩、染色体同源性关系分析结果

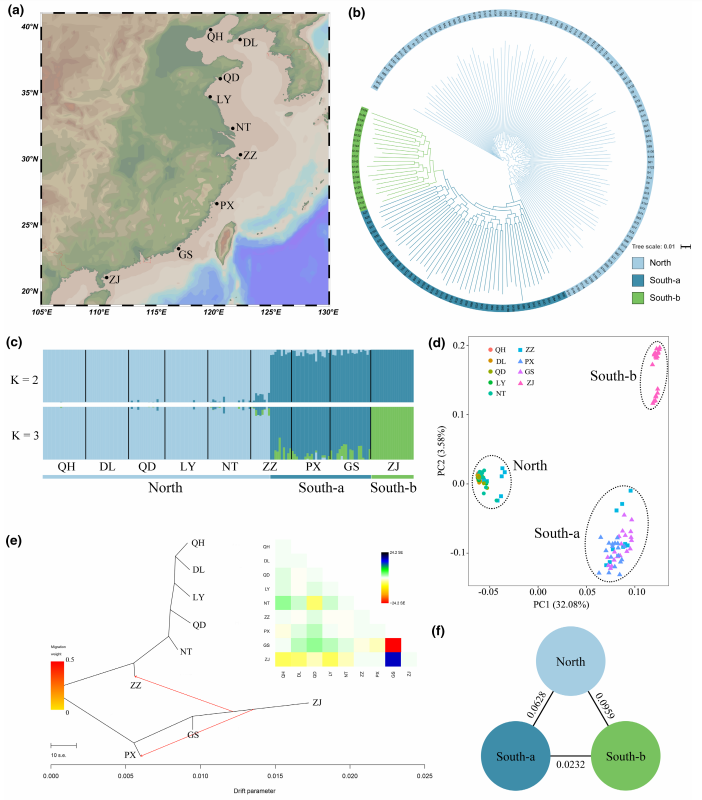

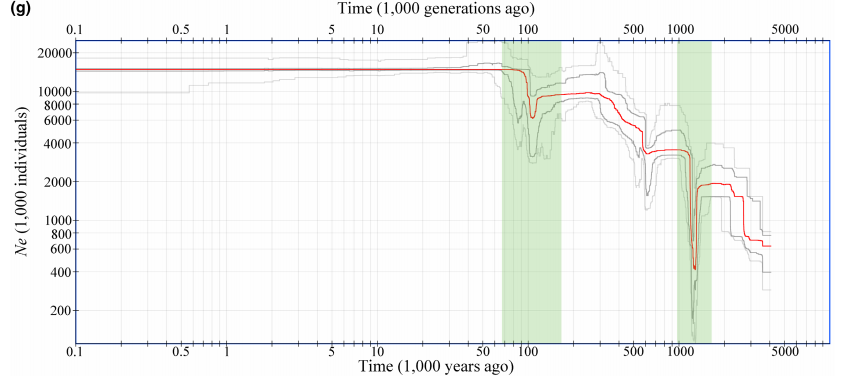

利用低深度重测序对中国沿海黄鲫群体进行了群体遗传学分析,结果表明黄鲫群体具有较高的遗传多样性,南北种群之间呈现显著的遗传分化,不同种群交界处存在少量的基因渐渗。总的来说中国沿海黄鲫可分为三个遗传组群,它们可以被视为不同的保护管理单元。种群动态历分析表明在约40万年前黄鲫南北群体的有效种群大小开始呈现出不同的变化曲线,说明更新世气候波动所导致的海平面变化可能影响了栖息在不同海域的黄鲫群体间的基因交流,促进了当今中国沿海黄鲫群体谱系地理结构的形成。基因型环境关联分析表明环境因素对黄鲫的遗传变异起到了驱动作用。在测试的环境变量中,温度因素解释了最多的等位基因频率变异,与温度相关性最强的非同义SNP显示在较高温度下的黄鲫群体所受到的选择强度可能更高,相关结果为黄鲫及鲱形目鱼类的研究提供了宝贵的遗传资源,有助于我们进一步了解黄鲫及其他海洋鱼类在气候变化压力下的适应潜力。

图三、黄鲫的采样站位、种群遗传结构、基因流及动态历史分析结果