2025年7月4日,我院作为唯一单位在老牌物理海洋权威杂志《Continental Shelf Research》上发表题为“The Vital Role of Current-topography Interaction and Tidal Mixing in the Upwelling around Zhoushan Archipelago”的研究论文。我院A21海洋科学(星颉)本科生木建设为此论文第一作者,该工作由物理海洋系李博、白鹏、谢骏成等教师共同指导完成。

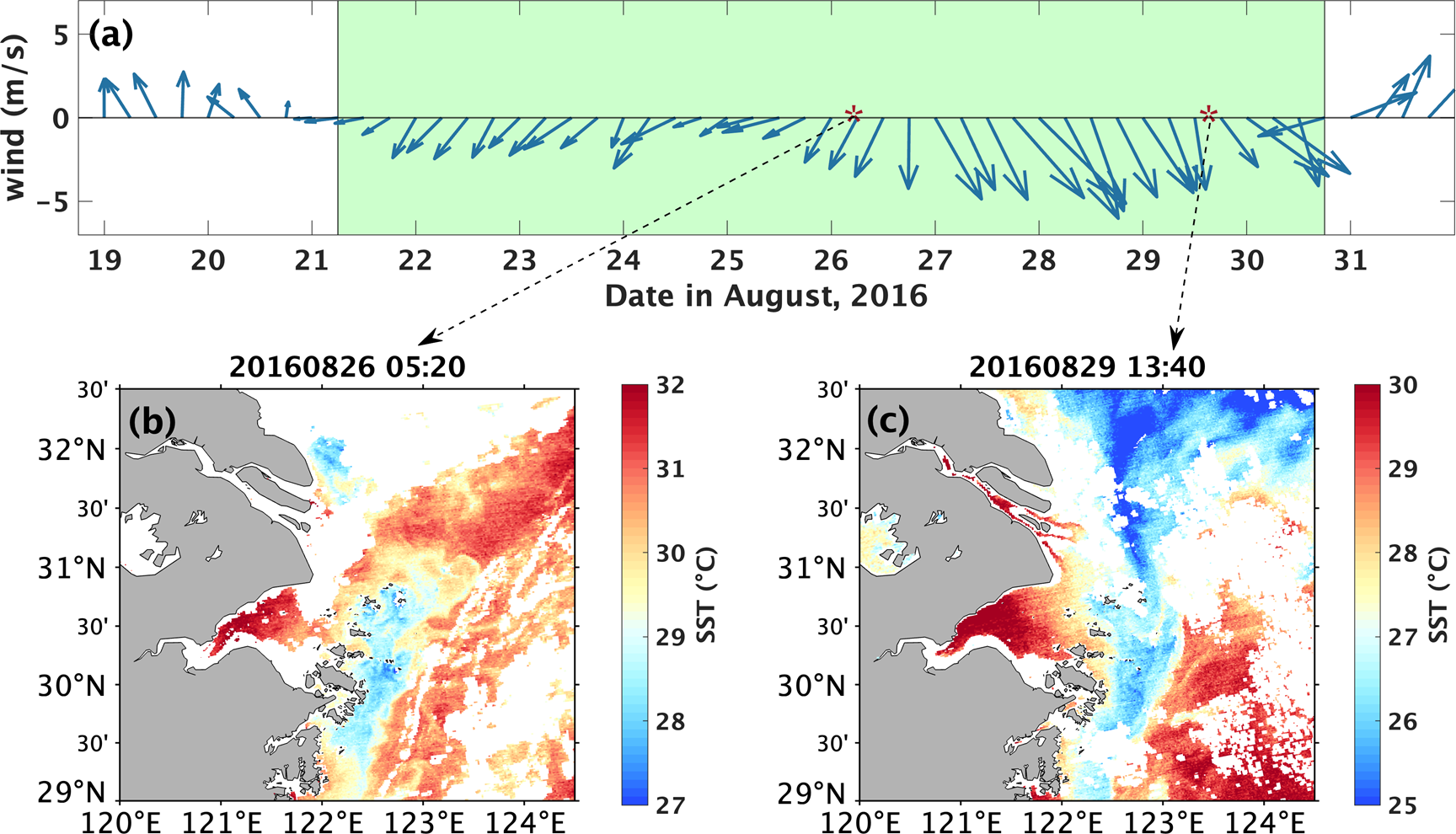

经过前期专业培养,木建设同学对浅海动力过程产生了浓厚兴趣,并于2023年3月开始在团队老师指导下,围绕夏季舟山群岛周边上升流现象开展工作。当前,已有研究对舟山群岛周边上升流的主要驱动机制存在争议,而本文经大量数据检索发现偏北风(上升流不利风)持续强迫1周后群岛周边上升流仍然存在(图1),且上升流强度并无显著变化,这提示风很可能不是目标上升流的主导驱动因子。

图1.(a) 2016年8月19日至31日研究海域区域平均的风矢量时间序列。(b)、(c)依次展示了2016年8月26日5时20分、8月29日13时40分MODIS Level-2海表温度分布。

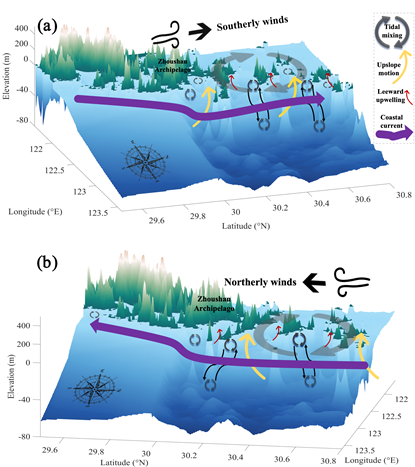

随后,研究团队利用多源异构数据、敏感性数值试验等对群岛周边上升流动力过程开展了系统探讨,指出:(1)舟山群岛区两条东西向岛链形成了两个南北方向的地形坡,不管是偏南风(上升流有利风)强迫的北向沿岸流还是偏北风(上升流不利风)强迫的南向沿岸流在遭遇这些地形坡时,迎流坡面均会将底层冷水抬升,促进上升流的发育;(2)强潮流在群岛周边浅水地形上的大量潮能耗散诱发了岛屿周边海域的强潮致混合,这一动力背景能进一步刺激冷水信号的露头;(3)舟山群岛周边复杂的地形主导了空间不均的海流-地形联合作用、潮致混合以及背风侧上升流的强度,最终诱发舟山群岛上升流空间上呈现多核结构。

图2.偏南风(上升流有利风,a)及偏北风(上升流不利风,b)强迫下舟山群岛周边上升流机制示意图。

本研究强调了海流-地形联合作用以及潮致混合在舟山群岛夏季上升流发育过程中的主导作用,进一步加深了人们对该上升流系统的动力认知,而这一研究成果也是浙江海洋大学海洋科学星颉实验班培养模式的成功实践。

相关论文信息:

Mu, J., Xie, J., Bai, P.*, Li, B., Yang, J., Gao, Y., 2025. The Vital Role of Current-topography Interaction and Tidal Mixing in the Upwelling around Zhoushan Archipelago, Continental Shelf Research, 105514.https://doi.org/10.1016/j.csr.2025.105514