近日,美国地球物理学会(AGU)下海洋学期刊《Journal of Geophysical Research: Oceans》在线发表了研究论文《Interannual Variability of Isopycnal Ocean Heat Content in the Subtropical Northeast Pacific》,我院物理海洋系郭永青讲师为论文第一作者。研究聚焦北太平洋次表层热异常,揭示了副热带东北太平洋等密层海洋热含量(isopycnalocean heat content)的年际变化特征和形成机制,为研究太平洋热带外和热带的海洋交换提供了新的思路。

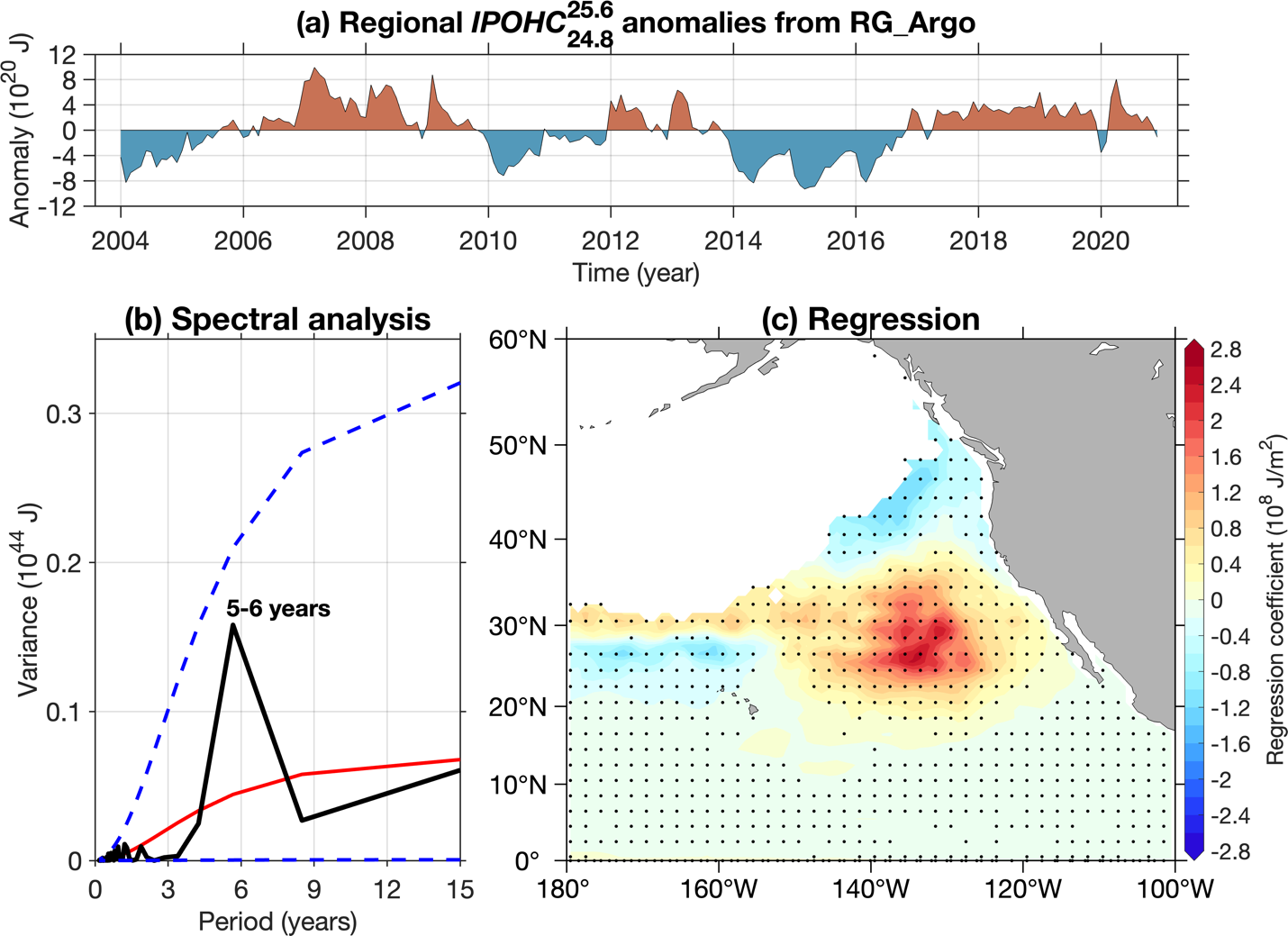

来源于太平洋中纬度的次表层热异常对热带太平洋气候变率有重要影响。过去,人们常常使用等密度面上的涩度异常(spiciness anomalies)来估算热异常。然而,次表层热异常实际位于具有一定厚度的等密层之中,而并非只是在一个没有厚度的密度面上。并且,热异常对热带太平洋的影响依赖于达到赤道的热量。因此,定义于某一给定位势密度(位密)范围内的海洋热含量,即等密层海洋热含量,能够更加准确地估算次表层热异常。研究聚焦副热带东北太平洋海域等密层海洋热含量的年际变化。该海域是太平洋热带外和热带海洋交换的关键区。根据Argo等观测资料,研究发现副热带东北太平洋24.8–25.6 kg/m3位密层内的等密层海洋热含量具有显著的年际变化。该年际变化的周期约5-6年,具有横跨整个副热带东北太平洋的广泛空间型,振幅最大出现在135°W, 25°N附近(图1)。

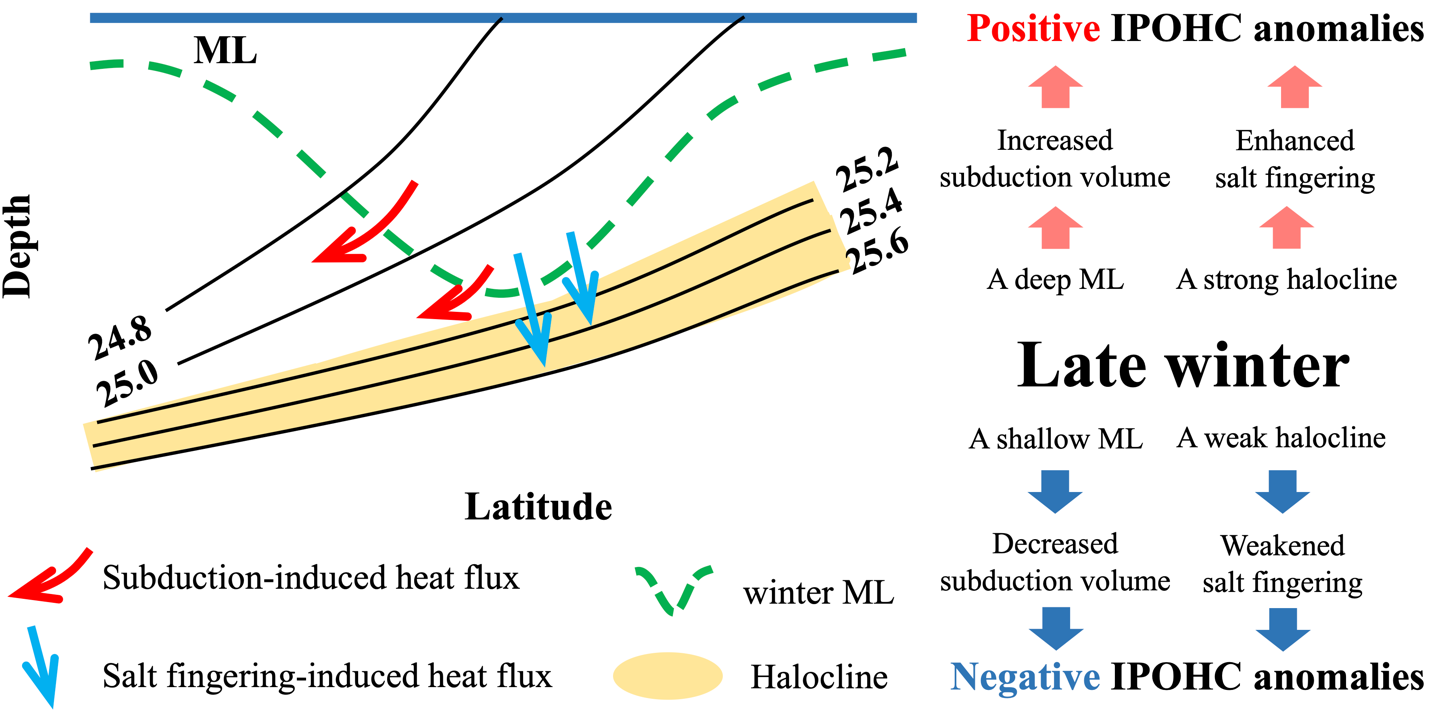

研究发现,晚冬的潜沉(subduction)和盐指(salt fingering)是引起该等密层海洋热含量年际变化的关键过程(图2)。具体而言,潜沉体积增加和盐指增强会引起等密层海洋热含量正异常,而相反的过程将导致等密层海洋热含量负异常。分别来源于混合层深度变率和盐跃层强度变率的晚冬潜沉体积变化和盐指强度变化共同作用,最终带来了观测到的等密层海洋热含量年际异常。研究强调潜沉引起的等密层海洋热含量异常是由潜沉体积决定的,而并非混合层温度。研究还指出,盐指在引起更深的、通风不良的盐跃层/温跃层内大量等密层海洋热含量异常中扮演着至关重要的作用。

研究得到了国家自然科学基金青年基金,舟山科技计划项目——浙江海洋大学专项,以及浙江海洋大学科研启动基金的资助和支持。

论文链接:

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024JC020994

图1.副热带东北太平洋24.8–25.6 kg/m3位密层内的等密层海洋热含量()的年际变化特征。(a)2004至2020年研究区域逐月异常的时间序列。(b)研究区域异常的功率谱分析。(c)将东北太平洋异常回归到标准化后的研究区域异常时间序列(指数)的回归结果。

图2.副热带东北太平洋等密层海洋热含量(IPOHC)年际变化的机制示意图。晚冬的潜沉和盐指被认为是IPOHC年际变化的关键过程。